|

Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.

Articoli del 17/03/2009

Tratto dal sito del museo:

E' possibile dare significato al passato, attualizzare la storia e trasformarla in una esperienza ancora "aperta"?

E' da questa domanda che ha preso avvio il progetto di realizzare un Museo delle intolleranze e degli stermini, con lo scopo di conservare la memoria delle intolleranze e dei genocidi del passato. Crimini che non rappresentano residui lontani, ma pericoli costanti: persistono infatti nel presente fattori di violenza, conflitti etnici, terrorismi, violazioni e negazioni dei diritti umani che provocano insicurezza e impongono una lettura critica del Novecento.

Si tratta di un bilancio drammatico che mostra come la pratica dell'intolleranza possa risultare, in qualche modo, "normale" e mostra ancora come valori quali il rispetto per l'altro e l'accettazione della diversità non siano scontati ma, piuttosto, il frutto di un lungo processo culturale e di una conquista educativa che non è mai irreversibile.

E' un bilancio che smentisce altresì qualsivoglia illusione sull'automatico superamento della "barbarie" ad opera della modernità e del "progresso": al contrario, la storia degli ultimi secoli sta a dimostrare come la tendenza alla distruzione ed allo sterminio si coniughi drammaticamente con la modernità.

Questo museo mira dunque ad una presa di coscienza della "banalità del male", ovvero dell'estrema facilità con la quale ci si può lasciare travolgere da ondate di intolleranza e di sopraffazione: ciascuno di noi, quindi, potrebbe essere candidato ad un ruolo di soggetto attivo.

Ecco allora il significato possibile di un museo di storia: un luogo virtuale che, attraverso documenti, testimonianze, percorsi tematici, cerca di rivisitare un passato rimosso e propone il confronto con memorie molteplici e diverse.

Un museo il cui intento è di individuare le radici culturali, le situazioni e i meccanismi sociali che hanno attivato e favorito razzismi e intolleranze.

La dimensione virtuale ha un duplice significato: è una struttura "aperta", che suggerisce ulteriori domande e approfondimenti, ed ha una funzione dinamica, capace di sollecitare nuove indagini su temi e scenari diversi.

L'epoca attuale sembra aver perso il legame col passato, mentre la dimensione prevalentemente visiva della sua cultura pare mettere in crisi i modelli tradizionali di trasmissione del sapere. La sfida di questo museo è di usare la tecnologia per facilitare la ricerca, per costruire uno spazio utile per vedere, per leggere, per comprendere. E' uno strumento di trasmissione storica, un percorso di lettura problematica del passato che ripercorre temi e rilevanze del secolo scorso. Lo scenario che ne deriva non riguarda nessun paese in particolare, ma assume la trasversalità e la dimensione internazionale come carattere proprio e come modalità del racconto.

Le sette ricerche che costituiscono la sezione “Percorsi storici” sono state scelte per privilegiare i "luoghi dell'oblio", argomenti poco indagati e talora rimossi. E’un criterio di selezione che può spiegare l'assenza, in questa prima fase, di un tema come la Shoah, "evento" centrale del Novecento, mentre sono presenti la persecuzione dei Rom e degli omosessuali.

I temi di ricerca sono attraversati anche da una proposta di lettura problematica suggerita da cinque “parole chiave”.

Agli approfondimenti presenti nella sezione ‘Percorsi storici’ (schede, fatti, cronologie, documenti, bibliografie, sitografie), questo ulteriore segmento museale suggerisce stimoli di riflessione intorno a parole "innocenti": normalità, sicurezza, identità, civiltà, modernità . Esse vengono comunemente considerate portatrici di valori positivi ma in troppe esperienze storiche hanno prodotto esiti inquietanti e nefasti.

I percorsi “Intolleranze quotidiane”, infine, riportano l’indagine sugli scenari contemporanei, sui modi di produzione ‘spontanei’ di stereotipi, pregiudizi, discriminazioni che spesso, nell’indifferenza generale, partoriscono fenomeni di esclusione e persecuzione fino alle forme più devastanti di violenza.

E’ una chiave di lettura del mondo attuale tesa ad evidenziare come sopraffazioni e razzismi siano ancora minacce incombenti.

Si tratta di un'ipotesi di lavoro che riconduce al senso generale di tutta l'iniziativa: attivare la conoscenza storica di un passato che va conservato e trasmesso per poter interagire con il presente. In questa direzione il Museo virtuale delle intolleranze e degli stermini intende fornire strumenti, proposte di studio e di riflessione.

A Radio Onda Rossa presentazione del libro e intervista in diretta a Eric Salerno mercoledì 18 marzo alle ore 11.

Conti chiusi, conti in sospeso

(Introduzione alla nuova edizione)

Italiani brava gente? Oltre un quarto di secolo è trascorso da quando fu pubblicato Genocidio in Libia, una ricerca su alcuni aspetti del colonialismo italiano in Libia. Gli storici di professione, in questi anni, hanno scoperto e divulgato altri particolari (dove modificavano la sostanza degli eventi, sono stati integrati in questa nuova edizione) e una parte della nostra società è stata capace di riconoscere le colpe di quell’Italia, tra Giolitti e Mussolini, anche in Etiopia, Eritrea e Somalia. Ma il mito dell’Italiano Buono, portatore di Civiltà, non è del tutto scomparso. Anzi. Assomiglia, quando viene evocato, alle giustificazioni del presidente americano, George W. Bush, quando giustifica l’invasione dell’Iraq con la necessità di portare la democrazia occidentale tra chi non l’ha mai sperimentata. Assomiglia alle parole dei crociati moderni contro l’Islam, a chi insiste per sottolineare gli aspetti positivi, illuministici del Cristianesimo nella storia dell’Europa dimenticando, e cito soltanto due tragici imperdonabili prodotti della società cristiana, l’Inquisizione e l’Olocausto. Il primo, è vero, appartiene a un lontano passato, il secondo è un pezzo del nostro presente, e pesa su ogni momento della nostra vita. Sei milioni di ebrei, ma anche altri sei milioni tra rom, omosessuali, contestatori che non devono essere dimenticati. Per impedire altri massacri, è necessario capire quelli del passato, riconoscere le colpe di chi ne ha la responsabilità, analizzare come e perché l’uomo si è lasciato andare in quel modo.

Nel primo capitolo di Genocidio in Libia spiegai che a stimolare la mia curiosità, a provocare la ricerca fatta sul terreno tra i superstiti libici dell’avventura coloniale e negli archivi storici del nostro paese, furono le parole con cui Muammar el Gheddafi parlava di atrocità commesse dagli italiani nel periodo che va dal 1911 al 1931. Nei libri usciti fino alla metà degli anni settanta, c’era ben poco che potesse giustificare la portata delle sue accuse. Trovai, quasi per caso, direi per un errore, una distrazione da parte degli archivisti del periodo coloniale, le prime indicazioni e prove dell’uso di gas, l’iprite, contro la popolazione civile libica. Trovai la descrizione dei bombardamenti, degli effetti devastanti dei gas sull’uomo, di come fuggiva la gente del Gebel, la montagna, quando sentiva l’avvicinarsi di un aereo. Trovai particolari, fino ad allora inediti, dei campi di concentramento, e anche dei massacri avvenuti nei primi anni dell’invasione italiana. Non molto, invece, riguardo la deportazione di libici dalla loro terra e il loro esilio in alcune isole italiane.

Gheddafi ha sfruttato, e continua a sfruttare, le vicende di quel periodo per rafforzare l’unità del suo paese, talvolta per ricattare l’Italia, la Germania, l’Occidente e il suo colonialismo, ma questo nulla toglie alle nostre responsabilità. Israele è sovente accusato di sfruttare la memoria dell’Olocausto per rivendicare diritti, per sollecitare una politica favorevole non solo allo Stato ebraico ma ai suoi governi, buoni o cattivi che siano, ma sarebbe un errore per questo cercare di sminuire le responsabilità della Germania, della Francia di Vichy, dell’Italia fascista, e anche dell’indifferenza dell’America di Roosevelt, nella Shoah. Non intendo fare, qui, paragoni, mettere sofferenze a confronto. Ogni popolo che soffre ritiene che il proprio dolore sia più importante di altri dolori. Centomila libici morti, di fronte alle cifre dell’Olocausto degli ebrei, del sistematico tentativo di eliminare un popolo intero, possono essere considerati «poca cosa», ma se paragoniamo quella cifra alle dimensioni della popolazione libica di allora diventa più facile, per noi, renderci conto del peso che quei morti ebbero sulla società nordafricana. Gli effetti della storia non possono essere determinati esclusivamente da un ragionamento scientifico basato sugli eventi, devono tenere conto della percezione della storia stessa da parte dei suoi protagonisti.

Un gruppo di persone di varia estrazione, guidati dall’architetto Luca Zevi, figlio del famoso storico dell’architettura Bruno Zevi, ebreo scappato in America da dove ha lottato contro il fascismo e contro ogni forma di repressione di massa e di Tullia Zevi, per anni presidente delle Comunità ebraiche italiane, ha dato il via a un’iniziativa importante che riguarda anche la Libia. Sull’internet è apparso nel 2004, grazie a una collaborazione con la Provincia e il Comune di Roma, il progetto per la creazione di un Museo virtuale delle intolleranze e degli stermini. Il suo contenuto, di facile accesso per chi dispone di un computer e di un collegamento al web, è riportato anche in un cd, un dischetto prodotto in migliaia di copie per essere distribuito negli istituti scolastici.

Le sette ricerche che costituiscono la sezione «Percorsi storici» di questo Museo sono state scelte, come risulta dall’introduzione al sito, per privilegiare i «luoghi dell’oblio», storie poco indagate e talora rimosse. «È un criterio di selezione – leggiamo – che può spiegare l’assenza, in questa prima fase del Museo, di un tema come la Shoah, mentre sono presenti la persecuzione dei Rom e degli omosessuali e il genocidio degli armeni». I percorsi storici, oltre a quelli appena citati, riguardano il colonialismo italiano, la Germania comunista, l’eugenetica, e gli spostamenti forzati di popolazione.

«Sin dall’epoca post-unitaria – è scritto nell’introduzione a quella parte del sito dedicata al colonialismo e dove sono riportati anche brani tratti dal numerosi libri di Angelo Del Boca e da Genocidio in Libia – l’Italia ha cercato e costruito in Africa una parte non irrilevante della propria identità nazionale, eppure con la perdita delle colonie, a seguito delle vicende legate al secondo conflitto mondiale, la sua storia d’oltremare, le elaborazioni ideologiche che l’hanno sostenuta e le prassi politiche e sociali su cui si è basata, hanno subito nel paese un processo di rimozione che ha interessato, prima ancora del campo storiografico, soprattutto quello politico e sociale». E ancora: «Il rapporto con l’alterità africana, fatto di esclusione e di discriminazione sopraffattoria, l’aggressività, la violenza, lo sfruttamento e le stragi che hanno segnato l’esperienza coloniale italiana costituiscono pagine non ancora integrate nella storia nazionale del paese; rimosse, o apertamente negate, in nome di un mito ancora fortemente radicato nell’immaginario collettivo, che rivendica l’atipicità della vicenda coloniale italiana come quella di un ‘colonialismo dal volto umano’. Alla manipolazione dell’opinione pubblica – cito ancora dall’introduzione – da parte dei governi liberale e fascista si è sovrapposto, alla conclusione della vicenda coloniale, il diaframma di silenzio nei riguardi di una parte non secondaria della storia nazionale che si voleva chiusa col fascismo, e che spesso si è tradotta in aperta ostilità nei riguardi dei pochi che quella storia intendevano rileggere. La perdita delle colonie a seguito delle vicende legate alla seconda guerra mondiale, e non attraverso i traumi della decolonizzazione e delle lotte di liberazione africane, ha permesso nell’Italia repubblicana di identificare la vicenda coloniale con quella fascista, attribuendo al regime la paternità di crimini e sopraffazioni e facendo salva l’idea di un’Italia coloniale sostanzialmente mite e bonaria, in cui la mitologia fa ancora aggio sulla storia».

Un capitolo fondamentale del comunicato congiunto Italia-Libia sottoscritto nel 1999 comincia con le seguenti parole: «Il Governo italiano esprime il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana e si adopererà per rimuoverne per quanto possibile gli effetti, per superare e dimenticare il passato, avviare una nuova era di amichevoli e costruttive relazioni tra i due popoli». Un passo diplomatico importante, da parte dell’Italia ma, in apparente contraddizione con la sostanza riparatrice di questo impegno di Roma, nel 2004, il vice premier italiano Gianfranco Fini, poco prima di assumere anche l’incarico di ministro degli esteri ha pronunciato un discorso agli esuli italiani dalla Libia, i rappresentanti dei ventimila connazionali cacciati nel 1970. Le sue parole, tra l’altro: «Non c’è ombra di dubbio che il colonialismo ha rappresentato, nel secolo scorso, uno dei momenti più difficili nel rapporto tra i popoli e nel rapporto tra l’Europa e, in questo caso, il Nord-Africa ma, e ovviamente parlo a titolo personale, quando si parla di colonialismo italiano, credo che occorra parlarne ben consapevoli del fatto che sono altri in Europa che si devono vergognare di certe pagine brutte perché anche noi abbiamo le nostre responsabilità ma, almeno in Libia, gli italiani hanno portato, insieme alle strade e al lavoro, anche quei valori, quella civiltà, quel diritto che rappresenta un faro per l’intera cultura, non soltanto per la cultura Occidentale».

È una frase che ho trovato sconcertante. E non sono stato l’unico, tra gli italiani, a sobbalzare di fronte all’affermazione del nostro ministro degli esteri. Lo storico Del Boca ha sottolineato immediatamente, in un’intervista a un quotidiano italiano, come il vice premier abbia voluto scordare i centomila e passa libici morti per difendere la loro patria, i tredici campi di concentramento in Cirenaica e nella Sirtica, la deportazione dei libici verso l’Italia, l’uso dei gas contro la popolazione civile. È mai possibile che ci sia ancora oggi un uomo di governo italiano che trova accettabile dal punto di vista storico, e non soltanto morale, portare avanti il mito dell’italiano colonialista buono?

Per anni, la Libia rivendicava e si aspettava un’esplicita ammissione della colpa coloniale italiana. La giudicava forse ancora più importante del risarcimento dei danni materiali. La prima vera, inequivocabile, condanna del colonialismo italiano in questo paese risale alla visita dell’allora presidente del Consiglio, Massimo D’Alema nel dicembre 1999. «Qui - disse rendendo omaggio ai martiri di Sciara Sciat e di Henni - qui gli eroi nazionali sono stati giustiziati dagli italiani». Nella sua seconda giornata di visita ufficiale, D’Alema consegnò ai libici la Venere di Leptis Magna. L’opera risale al II secolo dopo Cristo, e fu regalata nel 1939 dal governatore di Libia, Italo Balbo, al maresciallo tedesco Göring. Dopo la scopertura della statua, D’Alema commentò: «Splendida. Il fatto che l’Italia abbia voluto recuperare questa statua a Berlino, restaurarla e restituirla è il senso di volere riparare una ferita. Anche noi abbiamo subito il trafugamento di molte opere d’arte nel corso della storia».

D’Alema, e prima di lui altri uomini di governo italiani, parlarono di gesti concreti per risarcire la Libia ma ben poco fu fatto. Giulio Andreotti promise molto senza che i progetti concordati fossero formalmente realizzati tanto che l’uomo di governo, molto amato nel mondo arabo per la sua politica mediterranea e mediorientale, perse una certa credibilità a Tripoli e Gheddafi, incontrandomi, nel dicembre 1984 per un’intervista a Il Messaggero, si lamentò della modestia dell’offerta di un ospedale da parte dell’allora ministro degli esteri italiano. Insisteva per estendere il progetto e mise l’accento anche sulla questione dello sminamento dei campi di battaglia. «Ho già detto che siamo disposti a dialogare. Ma dobbiamo trovare una soluzione soddisfacente. Altrimenti si andrebbe contro la volontà dei libici che rivendicano giustizia». E ancora: «Vogliamo sapere dall’Italia quale è stata la sorte dei nostri connazionali deportati nel periodo coloniale. Vogliamo sapere che fine hanno fatto loro, le loro mogli e i loro figli».

Lamberto Dini, ministro degli esteri, il 4 luglio del 1999 ebbe a riconoscere con parole chiare le nostre responsabilità nel firmare, a Roma, il famoso comunicato congiunto con il rappresentante libico. Il documento contiene una serie di promesse e raccomandazioni. Ma non è stata sminata la Cirenaica, come Roma aveva promesso di fare, un ospedale, quello per intenderci di Andreotti, è stato costruito a Bengasi ma risulta finanziato ed edificato dalle Nazioni Unite. A livello popolare sta crescendo, e questo è certamente un fattore fondamentale, la consapevolezza di quanto accadde in Libia, e, naturalmente, anche nelle altre nostre colonie. Gli storici, anche all’interno degli accordi bilaterali, studiano il passato portando alla luce le dimensioni reali delle azioni, spiegando i tempi, rispondendo in alcuni casi ai numerosi quesiti ancora senza risposta. Ci sono stati già due convegni sui libici deportati e si è cercato di trovare le tracce di quanti scomparvero dopo essere stati trasportati e internati nelle isole italiane come Ustica, Ponza, Favignana, le Tremiti. Cresce anche la volontà di presentare i fatti, di raccontare. L’anno scorso è uscito un romanzo sulla cacciata degli italiani di Libia, Gibli, in cui l’autore senza giustificare la loro espulsione spiega le sofferenze dei libici per mano dell’esercito coloniale italiano. Sull’internet, numerosi siti raccontano quanto è stato fatto, o non fatto, per raccontare, capire il passato, per riconoscere le colpe dell’Italia coloniale. Nel dicembre 2004, Il Manifesto ha pubblicato un lungo articolo sul «muro libico eretto dai fascisti», in cui il ricercatore Matteo Dominioni, impegnato a livello accademico contro il mito dell’«italiano buono», ha raccontato la vita nei campi di concentramento nella Sirte e la costruzione del famoso reticolato edificato dai fascisti in Cirenaica, al confine con l’Egitto, per bloccare la resistenza libica.

Le azioni repressive dell’apparato coloniale, la cosiddetta «pacificazione» della Libia, sono fatti incontrovertibili, e serve a poco, anzi è controproducente, cercare di sminuire la loro importanza, il peso che ebbero sulla vita quotidiana dei libici, sulle varie comunità.

La visita del presidente del Consiglio italiano Berlusconi nell’ottobre 2004, la decisione della Libia di trasformare la «giornata della vendetta» in una «giornata di amicizia» tra i nostri due popoli, la visita di una delegazione di italiani della Libia che per la prima volta sono riusciti a rivedere i luoghi dove sono cresciuti, dove hanno lavorato, sono tutti elementi importantissimi. La cacciata degli italiani fa parte del passato e si è aperto un capitolo nuovo nella storia millenaria che lega i nostri popoli ma, come ha detto recentemente Valentino Parlato, nato e cresciuto a Tripoli ed espulso dall’amministrazione britannica, non perché italiano ma perché comunista: «Questo atto di riconciliazione guarda al futuro dei rapporti tra Italia e Libia, non è, né può essere, un colpo di spugna su tutte le nefandezze compiute dagli italiani in Libia».

Nel dicembre 2004, in una lunga intervista a Rai educational, Gheddafi ha risposto, indirettamente, alla frase di Gianfranco Fini, citata all’inizio. «Per lei il Fini, ministro degli esteri, è un problema o una opportunità?», la domanda del giornalista. E Gheddafi: «Veramente io non lo conosco, però le informazioni che ho su di lui dicono che era un fascista. Ora è diventato antifascista, e questa è una cosa giusta. So che ha anche chiesto scusa agli ebrei, per quello che è stato fatto dai fascisti italiani agli ebrei. Se facesse la stessa cosa anche verso i libici, chiedendo scusa ai libici, in questo caso potrebbe essere elogiato».

Quel giorno dell’ottobre 2004, e nella stessa occasione, mentre Gianfranco Fini pronunciava la sua difesa antistorica del colonialismo italiano in Libia, il rappresentante del governo libico si rivolgeva ai cittadini italiani legati alla Libia per dire una cosa che dovrebbe avere un riflesso concreto anche sul futuro. «Il fratello leader ritiene che quanto patito dal popolo libico, in termini di uccisioni, deportazioni, torture e usurpazioni di propri beni e terre non sia stato per Vostra colpa. Si trattò di responsabilità dei governi coloniali e delle politiche espansionistiche che avevano coinvolto i popoli in questi problemi e le tragedie che seminarono le ostilità fra essi». E aggiungeva: «Il fratello leader ritiene che anche il tema dell’indennizzo per tutte le perdite subite dal popolo libico durante la colonizzazione e l’occupazione sia una questione che deve essere trattata dai due Stati, come previsto dalla dichiarazione congiunta libico-italiana».

Nel museo archeologico di Leptis Magna, c’è una sala dedicata al Jihad, la resistenza contro l’invasione italiana. Poche bacheche, pochi trofei, un paio di vecchi fucili, alcune pistole trovate sulla collina di Marghib, 64 chilometri a ovest di Homs, un olio naîf sul quale sono ricordate due sconfitte dei soldati italiani. Non sono molte le tracce delle guerre coloniali a Tripoli e dintorni ma è sufficiente far visita al palazzo che ospita il Centro di studi libici per immergersi in quel periodo storico. L’Istituto si occupa di tutto il passato della Libia, e c’è una sezione in cui ricercatori di varia nazionalità, sotto la guida del direttore Mohammed Jerari, hanno contribuito a ricostruire il Jihad, la resistenza all’occupazione, e le sofferenze dei libici dallo sbarco dei primi soldati italiani nel 1911 alla loro partenza. Negli ultimi vent’anni c’è stata una stretta collaborazione tra studiosi libici e italiani per ricostruire quel passato comune. L’Isiao (Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, che ha conglobato l’Istituto Italo-africano e l’Ismeo) e il Centro di studi libici hanno organizzato insieme convegni per fare luce sulla questione dei deportati libici mandati in esilio nelle isole italiane e in gran parte mai tornati a casa. Un passo avanti notevole tenendo presente che, nel 1979, l’Istituto Italo-Africano, decise «per motivi di opportunità politica vista la delicatezza dell’argomento», mi fu detto, di non presentare Genocidio in Libia presso la sua sede di Roma. E in una bibliografia pubblicata dall’Isiao sulle vicende tragiche del colonialismo italiano in Libia viste con gli occhi della nuova storiografia ho trovato soltanto tre dei libri di Del Boca, un volume in inglese del Centro di studi libici e un altro di Lino Del Fra sul massacro di Sciara Sciat.

Resta molto da fare. Il film sull’eroe nazionale libico, Omar el Muktar, impiccato dopo un processo farsa, Il Leone del deserto, diretto nel 1979 da Mustafa Akkad e con un cast eccezionale, Anthony Quinn, Oliver Reed, Rod Steiger, Irene Papas, Gastone Moschin, Raf Vallone, John Gielgud, bandito dalle sale cinematografiche nostrane per «oltraggio alle forze armate» o perché «potrebbe creare problemi di ordine pubblico», è ancora sulla lista nera. Lo storico Denis Mack Smith, scrisse per Cinema nuovo, questo giudizio: «Mai prima di questo film, gli orrori ma anche la nobiltà della guerriglia sono stati espressi in modo così memorabile, in scene di battaglia così impressionanti; mai l’ingiustizia del colonialismo è stata denunciata con tanto vigore... Chi giudica questo film col criterio dell’attendibilità storica non può non ammirare l’ampiezza della ricerca che ha sovrinteso alla ricostruzione». Un giudizio importante che da solo dovrebbe indurre l’Italia a distribuire il film nelle sale cinematografiche. Rivisto di recente, non ha perso nulla della sua vitalità e le grandi scene di battaglia sono ancora valide dal punto di vista cinematografico. Utile, comunque, resta la raccomandazione dello storico Giorgio Rochat, uno fra i tanti che auspicano la diffusione del film, a intendere la verità del prodotto cinematografico in senso storico-politico e non strettamente filologico, rilevando, ad esempio, come le scene di battaglia contengano alcune inesattezze quali l’imboscata attuata dai libici con le mine, di cui in realtà essi non disponevano.

La penna censoria fascista e l’auto-censura repubblicana sono state superate, in gran parte, ma non deve essere sufficiente se la maggioranza degli italiani, i giovani soprattutto, non conoscono quella parte della nostra storia. Eppure anche tra gli esuli dalla Libia, gli italiani, e gli ebrei che se ne andarono nel 1948 per raggiungere la Palestina e costruire Israele o quelli cacciati nel 1967 dal re libico e venuti a vivere in Italia o andati anche loro in Israele, ci sono molti che non trovano difficile ammettere il carattere tipicamente coloniale del rapporto tra gli italiani di Tripoli o Bengasi e la popolazione locale. Italiani brava gente, ma non tanto.

Gli italiani, potranno tornare a visitare il paese dove sono nati e cresciuti, e Gheddafi ha invitato anche gli ebrei, con radici nella terra libica che risalgono a quasi duemila anni fa, a tornare nella Giamahiria. Tra le sue recenti aperture, c’è anche l’offerta di risarcirli per quanto hanno perso andando via se, ha detto riferendosi a quelli che si sono trasferiti in Israele, non hanno portato via terre e case ai palestinesi. È un capitolo a parte, quello degli ebrei di Libia, alcuni molto vicini alle vicende del colonialismo, che andrà approfondito sia perché rientra nella storia poco conosciuta e nell’eventuale soluzione del conflitto mediorientale, sia perché può aggiungere molto alla comprensione del rapporto tra l’Italia fascista e coloniale e le popolazioni del paese nordafricano.

A questa nuova edizione di Genocidio in Libia, ho aggiunto un capitolo-reportage sulle tormentate vicende più recenti della Giamahiria anche per aiutare il lettore a capire l’evoluzione dei rapporti tra i nostri due paesi. È stata ampliata la bibliografia per includere le opere nuove e sono stati aggiunti i risultati delle ricerche sugli esiliati in Italia.

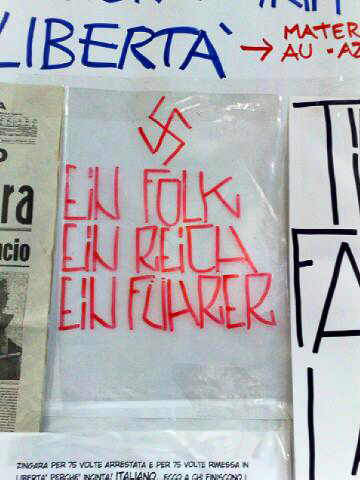

Nell'armadietto c'erano anche volantini inneggianti al nazi-fascismo.

Nell'armadietto dell'aula dove si riuniscono i giovani di destra della facoltà di Scienze Politiche di Roma 3 sono state trovate spranghe e catene. La scoperta è stata fatta questa mattina da studenti e personale dell'istituto. Nell'armadietto c'erano anche volantini inneggianti alle associazioni 'Foro753', 'Azione Universitaria', 'Il Manifesto di Verona'.

Gli studenti dei Collettivi hanno esposto all'ingresso dell'aula A un pannello contenente il materiale trovato nella stanza dei giovani di destra dove c'erano scritte come 'Onore a Jorge Haider', 'Comandante Cecchini: presente', 'Paolo vive', una copia dell'edizione straordinaria del Messaggero intitolata 'L'Italia è in guerrà, nonchè una grande vignetta sulla presenza degli zingari in Italia con frasi come "io da grande ruberò in metropolitana" oppure "non sono maggiorenne ma ho già 14 figli", riferite ai bimbi rom.

"Questa delle spranghe è una novità dell'ultimo minuto. Cercheremo di fare piena luce in tempi rapidissimi su questo episodio". Lo ha detto il Preside della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma 3, Francesco Guida, a margine di una conferenza stampa organizzata dai collettivi di sinistra dopo gli scontri fra opposte fazioni che hanno avuto luogo ieri davanti all'ateneo.

Rispondendo ad una domanda su come fosse possibile che all'interno di una facoltà potessero esserci, proprio in un'auletta sita nell'atrio principale, spranghe e catene, Guida ha risposto che "basta vedere come è strutturato questo palazzo". Riferendosi poi all'aggressione di ieri il Preside ha detto che "la facoltà ha deciso di seguire con estrema attenzione quanto accaduto.

Condanniamo gravemente questi fatti e vogliamo risalire alle responsabilità attraverso l'inchiesta che è in corso. E sulla base di questo assumeremo poi i provvedimenti necessari che non sono solo di facoltà ma di ateneo". (17 marzo 2009)

.

Fotografie del 17/03/2009

Nessuna fotografia trovata.

|

|

Ci sono 427 persone collegate

|

<

|

marzo 2009

|

>

|

L |

M |

M |

G |

V |

S |

D |

| | | | | | | 1 |

2 |

|

4 |

|

6 |

|

|

9 |

10 |

|

|

13 |

14 |

|

16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

25 |

|

27 |

28 |

|

|

31 |

|

|

|

|

|

America Latina

Antiper - critica rivoluzionaria dell'esistente.teoria e prassi del non ancora esistnte

Lavoro

Primo Maggio - foglio per il collegamento tra lavoratori, precari, disoccupati

Cuba

Messico

Perú

Repressioni

Mapuche

Centro de políticas públicas

Medio Oriente

Amici

Fotografia

Editoria

Radio

30/12/2025 @ 17:12:29

script eseguito in 140 ms

|